A ânsia de ter e o tédio de possuir.

Uma reflexão nada minimalista, mas honesta, sobre como as canetas Stabilo me ensinaram sobre o vazio que fica quando a gente finalmente tem tudo o que sempre quis - (ou achava que queria).

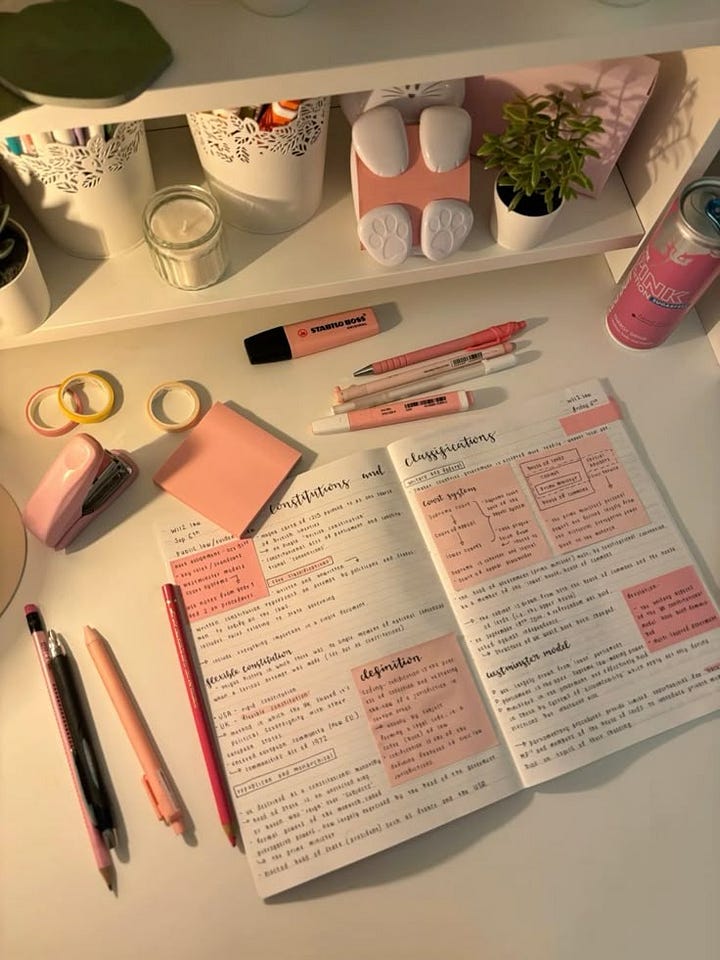

Quando eu tinha 14 anos, eu sonhava em ter um conjunto de canetas Stabilo. Cada vez que eu passava por uma papelaria meus olhos brilhavam quando eu via aqueles mil e um tipo de canetas, cores diferentes, conjuntos diferentes, eu achava um máximo. Eu via vídeos de estudos no YouTube, aqueles planners todos coloridos, e tinha certeza de que, se eu tivesse aquelas canetas, minha vida seria diferente. Minha letra ficaria mais bonita, meus resumos mais organizados, talvez até minha vontade de estudar aumentasse.

Então, um dia, eu ganhei o conjunto, uma edição especial, as canetas viam dentro de uma embalagem temática que passou a fazer parte da decoração do meu quarto.

Mas adivinha?

Elas estão aqui até hoje, quase que intactas. Claro, não estou dizendo que eu nunca usei elas, usei sim algumas muitas vezes, eu amei ter ganho, mas a longo prazo, percebi que nunca usei como achei que usaria. Achei que fosse sentir uma grande diferença, mas elas faziam a mesma coisa que as outras canetas que eu tinha e que custaram a metada do preço.

O que parecia essencial, virou apenas mais um item na minha gaveta.

A síndrome de Hamster existencial

“Mãe, eu tenho uma guitarra elétrica… e por muito tempo isso foi TUDO o que eu queria ter”

Essa frase da música Terra de Gigantes, dos Engenheiros do Hawaii, me pegou num momento muito específico da vida adulta: aquele em que você percebe que o desejo tem prazo de validade. (Sim, amiga, o desejo expira. Igual iogurte.)

É quase uma maldição contemporânea. Você sonha, idealiza, corre atrás — às vezes até dramatiza, chora no banho— e quando finalmente tem… não era tudo isso que você imaginava, parece até que perde a graça.

A guitarra elétrica vira cabide no canto do quarto. As canetas Stabilo ficam no fundo da gaveta. A faculdade dos sonhos vira um “meu Deus, que pesadelo esse TCC”. O intercâmbio vira saudade misturada com boletos em euro. O emprego dos sonhos vira "essa reunião podia ser um e-mail". O contatinho perfeito vira um “você não vai acreditar no que ele fez”. O apê próprio vira faxina de sábado e conta de luz atrasada no fim do mês.

O “eu só preciso disso pra ser feliz” vira mais uma linha na lista de desejos vencidos.

A gente entra nesse looping infinito de querer, conseguir, enjoar (ou melhor, normalizar).

Na minha cabeça isso funciona quase como se fossemos um hamster correndo na rodinha, a Síndrome do Hamster Existencial: aquela sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando.

E o pior: com um leve sorriso no rosto porque, né, teoricamente, “tá tudo dando certo”.

Só que correndo nessa rodinha, sem perceber, a gente vai empurrando a felicidade pra depois. Tipo: vou ser feliz quando eu passar naquela prova, quando eu mudar de cidade, quando eu comprar aquele negócio, quando ele finalmente responder.

E assim, a felicidade vai ficando sempre lá na frente, inalcançável — tipo aquele post-it que a gente cola na parede e promete que vai cumprir… um dia.

Bourdie, meu irmão e o desejo inalcançável.

Essa dinâmica do querer e não querer mais depois que conseguimos é algo muito humano. Meu irmão vive repetindo uma frase — que eu acho ser do Bourdieu — e diz algo mais ou menos assim:

“Os circuitos de consagração social são mais eficazes quanto maior a distância entre o sujeito e o objeto desejado.”

Calmaaa, eu vou explicar! Eu também demorei pra entender. Mas o que o meu irmão (ou o Bourdieu) quer dizer é que o valor de algo está diretamente ligado ao quão inacessível ele parece.

Quando estamos longe, o desejo cresce. Quando chegamos perto, ele perde a graça.

Quanto mais distante, mais mágico parece. Quanto mais perto, mais real — e, às vezes, mais decepcionante. E aí a gente volta para rodinha do hamster: desejando outra coisa, idealizando outra meta, projetando a felicidade pro próximo degrau.

E é aí que a coisa fica séria. Porque no fundo, o que a gente está fazendo é colocar a felicidade num pedestal: sempre num lugar mais alto, mais longe, mais difícil. A gente aprende — consciente ou não — que só vale a pena quando é suado, raro, caro ou quase impossível.

Para ver a ilha é preciso sair dela

Talvez parte do nosso amadurecer seja isso: perceber que a felicidade não tá lá longe, mas na forma como a gente caminha até lá. No processo.

E é aí que entra outra frase que não sai da minha cabeça:

“Você precisa sair da ilha para ver a ilha.”

A verdade é que, às vezes, a gente passa tanto tempo na ilha que ela vira paisagem. A gente se acostuma com a brisa boa, com o chão firme, com a vista bonita… e para de reparar. A ilha, que antes parecia o paraíso, vira só mais um cenário da rotina.

E aí acontece o clássico: só quando a gente perde, percebe o que tinha. Porque sim — felicidade também pode ser silenciosa. E quando a gente não aprende a reconhecê-la, ela escapa quietinha, sem fazer alarde. É por isso que sair da ilha, mesmo que só com o olhar, é tão necessário. Pra lembrar que estar nela já é, muitas vezes, o que a gente passou a vida inteira buscando.

Às vezes, só conseguimos enxergar as coisas com clareza quando tomamos distância delas. Distância do desejo, para entender se ele é mesmo nosso. Distância da rotina, para lembrar que ela também carrega beleza. Distância das expectativas, para descobrir o que realmente importa. A gente passa tanto tempo correndo atrás da próxima coisa que esquece de olhar pra onde já chegou.

Talvez a ilha nunca tenha sido o problema — talvez a gente só estivesse olhando perto demais.

Compramos sentido em 10x (com um juros alto, mas diluído nas parcelas)

E o que eu acho engraçado e trágico ( porque eu não quero acreditar que isso seja proposital) é que o mercado entendeu tudo.

A gente mal acabou de parcelar o último celular e tcharam: já saiu outro, com três câmeras novas, modo noturno que enxerga no escuro e uma função que você nunca vai usar, mas que parece essencial. A calça que você comprou semana passada? Já é cringe. A garrafinha de água com alça? Agora tem que ser a que brilha no escuro e purifica a alma.

Não é que a gente precise de tudo isso — mas aprendemos a desejar. E o desejo, nesse sistema, é mais valioso que o próprio produto. Como diria o Baudrillard (aquele filósofo que provavelmente nunca usou um tênis da moda): a gente não compra objetos, a gente compra significados. O tênis vira passaporte social. O celular vira status. O look do dia vira identidade.

E é aí que a engrenagem gira sem ranger: porque quando você finalmente consegue, a felicidade dura o quê? Dois dias e meio? Logo surge outro “essencial” que promete mudar sua vida e sua autoestima. O que era sonho de consumo vira só mais um item na prateleira emocional.

A gente segue rodando nessa roda gigante de “agora vai”, esperando que a próxima compra conserte o nosso vazio da anterior.

Mas talvez — só talvez — o buraco esteja um pouco mais embaixo. E a paz que a gente tanto busca não esteja no próximo lançamento, mas na forma como a gente olha para aquilo que já é nosso (inclusive nós mesmos).

A ânsia de ter e o tédio de possuir.

Talvez a grande revolução da nossa geração seja, justamente, parar de correr. Não no sentido de desistir dos sonhos, mas de entender que nem tudo precisa ser substituído, superado, atualizado. Que o brilho do novo não é mais legítimo do que a beleza silenciosa do que já nos acompanha.

Porque sim — existe uma ansiedade no ter. E, muitas vezes, um tédio inevitável no possuir. É como se o desejo fosse um foguete… e a conquista, um pouso forçado.

Mas e se a resposta não estiver em querer menos, nem em querer mais — mas em querer melhor? Em reconhecer valor antes que a ausência ensine. Em olhar para a guitarra encostada no canto e lembrar o quanto ela já significou. Em abrir a gaveta e perceber que talvez o que falta não seja mais uma caneta — mas tempo pra escrever.

No fim, talvez crescer seja isso: Parar de esperar que algo de fora resolva o que é de dentro. E aprender a fazer as pazes com o agora — mesmo que ele não brilhe tanto quanto a próxima notificação.